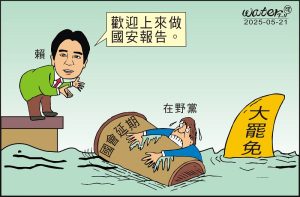

賴清德520就職周年談話未主動提及兩岸,而是在記者提問才說到只要在對等尊嚴狀態下,台灣很樂意與中國交流合作。賴清德刻意將兩岸議題邊緣化,而聚焦經濟轉型與朝野對話,僅在被記者追問時拋出「對等尊嚴交流」的條件式回應。此種操作手法實為三重政治算計:一是民意壓力下的議題轉移,二乃美國戰略模糊的牽制效應,第三則是台獨話術包裝的路徑延續。但要打破當前兩岸僵局,賴清德還是得必須正視兩項現實:其一,《反分裂國家法》第八條明定「非和平手段」的啟動條件,任何「法理台獨」突破都將觸發毀滅性後果;其二,RCEP與CPTPP的區域整合進程中,台灣經濟命脈已無法脫離大陸市場。

台灣內部民調顯示,62%民眾認為經濟衰退與能源短缺是當前最大危機(2025年4月《聯合報》民調),迫使賴政府必須淡化意識形態爭議。透過強調「半導體產業升級計畫」與「綠能基礎設施投資」,試圖重塑「務實治理者」形象以挽救38%的低迷支持率。拜登政府近期多次要求台灣「避免單方面改變現狀」,2025年3月美台商業協會更示警「政治不確定性傷害供應鏈重組」。賴清德在520就職週年的低調表態實為回應華府壓力,但其「對等尊嚴」論述仍暗藏「主權國家」定位,與美國「一中政策」存在根本性矛盾。

有關賴清德回應記者提問,所謂的「對等尊嚴」實質是繼承蔡英文時期的「兩國論」框架,將「九二共識」扭曲為「強加的政治前提」。此種話術旨在營造「大陸打壓」的悲情敘事,卻迴避《中華民國憲法》增修條文對「國家統一前」的法理定位,形成「去中國化」與「憲法忠誠」的內在悖論。賴清德雖未重提「務實台獨工作者」標籤,但其政策實踐正在加速「法理台獨」的體制構建。

當前賴政府外交部推動的「全球民主鏈結計畫」,是以「科技民主聯盟」名義與立陶宛、捷克等國簽署雙邊協議。此類「非官方外交」刻意模糊主權符號,卻在協議附註條款中嵌入「台灣享有國際法主體地位」的隱性表述。而這正是兩岸關係難以跳脫「對抗螺旋」的根本原因,民進黨政府拒絕正視「兩岸同屬一中」的政治基礎,導致兩岸問題充滿著結構性矛盾而無解。

歷史經驗證明,從「密使接觸」(1990年代)到「辜汪會談」,兩岸關係突破皆始於對「一中原則」的務實處理。賴政府若持續以「戰略模糊」掩護「漸進台獨」,不僅將使台灣陷入「安全困境」與「經濟邊緣化」的雙重危機,更可能成為美國印太戰略的「代價支付者」。唯有承認「兩岸同屬中華民族」的政治基礎,才能真正開啟和平發展的理性路徑。