【記者張毅基隆報導】一座島嶼見世界,國立海科館「臺灣,是世界的臺灣」特展開帆啟航。國立海科館在新的年度,推出「臺灣,是世界的臺灣」航海時代特展,將帶領國人以新的視野了解臺灣。

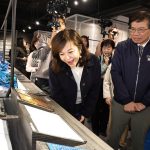

國立海科館指出,以臺灣為中心從自然史、海洋史及生活史不同角度切入,再透過生動有趣的數位科技體驗,讓民眾重新認識,這座由昔至今我們生活的島嶼。「臺灣,是世界的臺灣」航海時代特展,在海科館第二特展廳開幕,由海科館館長陳素芬啟動開帆啟航儀式,展期自即日起到今年十一月十二日。

.jpg)

館長陳素芬指出,海科館期許能為各地的參觀者,帶來不同的海洋知識和視野,「臺灣,是世界的臺灣」航海時代特展,展陳視角聚焦在臺灣具有的海洋廣闊性,和位居大洋與大陸相接的門戶之地的重要性。無論從時間、從空間的角度切入,都顯示臺灣在海洋的角色上,居於獨特性與重要性。

海科館表示,特展分為四大主題,分別從不同面向介紹深受海洋所牽引的臺灣,包括世界的臺灣、自然的臺灣、我們的臺灣以及持續書寫的臺灣。而從生物地理學與遺傳學的觀念來看,南島語族起源於臺灣的「出臺灣說」,也是人類歷史廣被討論的課題,而特展中也展出「構樹」的研究發現,為此學說提供有利佐證。

民眾經由特展可了解十七世紀,四海環海的臺灣,就已成為海上貿易運輸的轉運站;展場精心設計的互動影音,讓參觀者一探臺灣茶葉及樟腦出口歷史和介紹;也可隨著海潮的湧動和數位轉換的技術,參觀民眾可以透過智慧型手機,描繪不同年代船隻的色彩,即時上傳投放於現場,讓大家共創的船隻加入偉大的航行之列。十九世紀的港口開放,吸引西方學者們來臺灣進行採集與研究,讓臺灣站上世界的自然史舞台,在標本師的巧手下,栩栩如生的各式標本得以保存,參觀民眾可一睹珍貴的動植物標本。

特展也特別在國立臺灣博物館、行政院農業委員會特有生物研究保育中心、中央研究院生物多樣性研究中心、臺北市立動物園、雪霸國家公園、陽明山國家公園與清華大學人類學研究所的館際合作下,同時展有多項難得一見的標本,不管是有國寶魚之稱的「臺灣櫻花鉤吻鮭」、胸前V型白色條紋的「臺灣黑熊」、被確認在臺灣已滅絕的「臺灣雲豹」,或是臺灣特有種植物,在沉浸感十足的展覽現場更顯栩栩如生。

策展人潘美璟博士指出,海洋的廣大和遼遠,讓人們心生尊敬,依海而生的生活,逐漸建立對於海洋神祇的崇拜,加深宗教的信仰所依;豐富的魚貨海鮮,奠定臺式美味料理的飲食文化。策展團隊邀臺灣知名自然聲音記錄者范欽慧老師加入展出,透過她的聲音記錄,重現臺灣各地生動豐富的自然之音,從聲音的脈絡,回看海洋之於臺灣,之於世界,如何影響悠遠,緊密相連,加深民眾參觀沉浸的感覺。

特展展期自即日起到今年十一月十二日,在海科館三樓第二特展廳展出,特展期間每月將舉辦有講座、課程或互動活動,內容有趣多元,活動包括動植物標本製作、水下考古、茶葉包裝體驗、戲劇表演等,歡迎有興趣的民眾,扶老攜幼到海科館,一探臺灣海洋文化的多元面貌。

-1-150x150.jpg)

.jpg)

-1-225x300.jpg)