陳水扁日前在一場演講中表示,尊重不同的意見、聽進少數的聲音,才是民主真正的內涵,不能說意見不同就是「XX同路人」,對於民主公投也不能剝奪、沒收。陳水扁演講的內容,顯然是針對最近社會激起的對立衝突有感而發,近期台灣政壇因民進黨政府高層涉及共諜案而引發震動,檢調機關對罷綠團體及在野黨的調查行動更是激起了社會的廣泛關注和質疑。這種情況不僅引出對司法程序正義的反思,也讓人擔憂政治力量是否過度干預司法。

司法程序正義是法律體系運作的基石,確保每一個案件都能在公平、公正的環境下得到審理。無罪推定原則和偵查不公開原則是程序正義的核心,任何偏離這些原則的行為都可能導致司法不公。在任何調查未經法院判決之前,所有被調查者都應被視為無辜。但近期的政治案件中,媒體和政客的公開指控往往會形成社會輿論壓力,對被指控者造成不當影響。

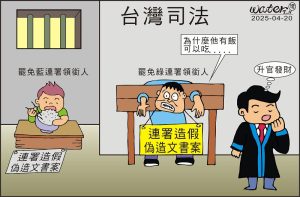

台灣的民主制度建立在行政、立法、司法三權分立的基礎上,司法獨立是防止政治干預的重要保障,但在實際操作中,司法機構是否能真正獨立於行政權力之外,仍然是值得關注的問題。檢察體系應該在法律框架內獨立運作,不應受制於政治壓力。然而,當檢調行動被質疑為政治工具時,其獨立性便遭到挑戰。在野黨質疑司法檢調對於綠營涉入的罷免連署造假不聞不問,卻對藍營及公民團體發起罷綠連署發起全台大搜索、大抓捕,這讓原本就頗受質疑的司法公正獨立,再一次讓民眾感受對司法的極度失望。「檢察官」在民眾心中形象不再是正義化身,而是東廠鷹爪了。

過去,前民眾黨黨主席柯文哲多次面臨司法調查,這些案件在媒體上被廣泛報導,並引發了對司法公正性的討論,而至今柯文哲仍然在押,檢方仍然找不到合適的罪名起訴,讓人覺得民進黨就是想把柯文哲關到死。這些事件反映出當政治人物成為調查對象時,司法機關就已經失去偏頗立場,他必須聽命高層指示,必須為當權者服務,把當權者的政敵們一一關押取供、威逼認罪,司法風骨蕩然無存。反觀綠營政客光電案涉及多方利益糾葛,司法調查過程中的透明度和公正性備受到質疑,涉案者被輕縱、被司法保護,這些案例顯示了政治與司法交織時的複雜性,以及司法淪為當權者打壓政敵工具的悲哀。

在當前政治環境下,維護司法程序的公正性和獨立性至關重要,當司法淪為權鬥工具而不是保護你我的正義化身,民主政治就一點意義也沒有了。政府和司法機構應該加強透明度,確保每一項調查都能在法律框架內進行,公民社會和媒體也應該發揮其監督作用,促進社會的公平與正義。只有這樣,才能避免政治力干預司法,讓台灣的民主制度更加健全。426上凱道,抗議賴清德總統獨裁、罷免賴清德行動,這是無權無勢、弱小的平民百姓對當權者違法濫權發出的怒吼,只有人數更多、喊得更大聲,才能讓踐踏司法貞操的當權者感受人民之怒。

-150x150.jpg)