更多內容請看靜思園地電子報 https://www.jsnews.org.tw/

佛陀來人間的一大事因緣是隨緣度化,教導眾生透過菩薩道的修行進而成佛。慈濟的經藏演繹也是一大事因緣,帶領我們更深入佛法,也讓更多人藉由觀賞而法喜融融,如此一來,佛法的精髓才可能源源不斷地流傳。

時日遞減生命短暫,把握因緣蓄積道糧

有人說,人生苦樂參半,其實世間的苦難偏多。人生的苦,苦在生命短暫。

我已經年過八十,可惜時間無情,這是自覺遺憾的部分,而時間的驅迫感也讓我同時觀察到現在所處的自然環境。在紐約有一座「氣候時鐘」已經在為地球生存倒數計時了!時間分秒在遞減,這讓我感到很緊張!

經文提醒我們「是日已過,命亦隨減」,生命一天天在減少,我們反而要積極把握有限的生命,心想好意、口說好話、身行好事、廣結善緣。

假如我們都能這麼做,即使年紀愈大,心腦也不容易退化,還能不斷培育出善的種子。我們在平日所累積的這些「道糧」可以帶到來世,即使生命結束時,由於內心充滿著「善」,往生時也會感到虛無縹緲、輕安自在。

經藏演繹弘法利生,發心立願共成佛道

五十多年前,我從五毛錢開始呼籲大家來護持行善。濟貧教富行之多年,最終目的是透過行善淨化人心、祥和社會;我總是不斷反覆地告訴大家要降低欲望,特別是節制口欲。

世界人口快速在增加,每個人的這一張「口」每天都在進食,這也代表人類的口欲加重,猶如一個個無底洞,難以被填滿。根據統計,每一天有兩億的牲口被人類的這張嘴所吞沒,吃葷食所累積的殺業相當可怕,因此我們現在應積極推動素食。若能降低動物的飼養數量就能減少大地的汙染,樹林也不會因此而被濫砍濫伐。平安是從內心開始的,請大家以智慧來分析如何拯救地球。

從凡夫成佛之路,人間是很好的修行場。在《妙法蓮華經》的〈譬喻品〉,「火宅喻」將世間比喻成火宅,大富長者以羊車、鹿車、牛車引導人們出離火宅。三車代表聲聞、緣覺和菩薩,勇壯又有力的大白牛車代表大乘法,可以讓很多人一起成佛。慈濟的菩薩道也是如此,志工透過善行,加上經藏演繹如同大法會,這是在弘揚佛法、利濟眾生,但願能有更多人發心立願共成佛道。

(人間菩提20230427整理/明學)

【365天.天天靜思語】學與覺

學佛者,從「學」到「覺」,須經過菩薩道,方能覺悟。

「學」字下面是子──赤子之心。「覺」字下面是見──見到人人本具佛性。「學」佛者懷抱著赤子之心,下決心撥開自我煩惱,篤定方向,走上菩薩道。菩薩道上,邊做邊學;先是學習付出、學習成就別人;漸漸發現有做無求的歡喜,達到「忘我」境地──付求無所求。

此時,更加把勁地「聞思修」,讓菩薩道上步步踏實,勇猛精進。菩薩「覺」有情,徹了人間疾苦、幻化無常,喚醒本具之佛性(即覺性),不再沈睡,醒覺。(「醒」用摩揭陀語說就是「佛」,醒覺用摩揭陀語就叫「佛陀」。)

圖為從靜思精舍望向太平洋時的天空,晴天時每日都可以見到日出,每天的日出場景都不同,也算一期一會了。

(整理、攝影/釋德懋)

【精舍大小事】廣被天下

文.蕭耀華| 圖.釋德澡、蕭耀華

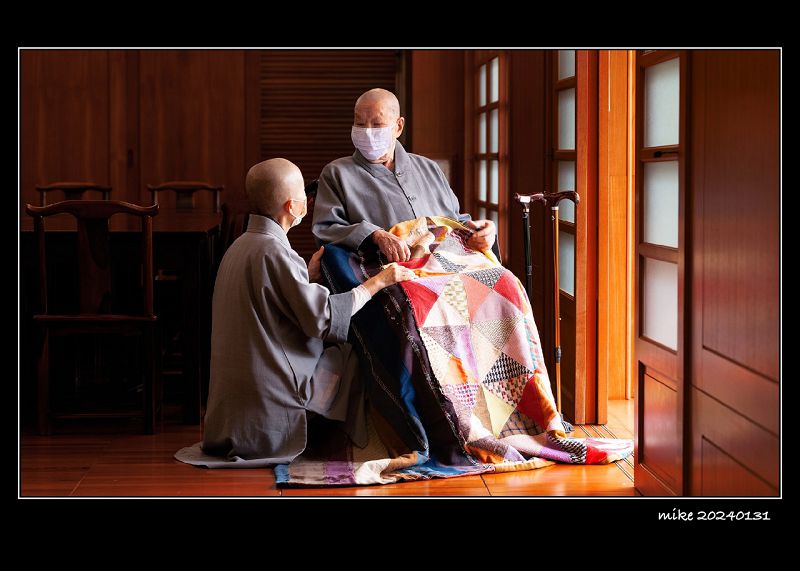

花蓮靜思精舍的昭師父,有一張跟隨他數十年之久的被子,昭師父因為年事已高,被子也用不到,便送給了較為年輕的澡師父。澡師父就此事,寫了一篇文章,講述被子的來龍去脈。文章需要配圖,於是在歲末年終之際,阿伯跑了一趟花蓮。

昭師父那張被子有什麼特別之處嗎?它看似很普通但又不普通,普通的是它不是用什麼貴重物料製成;不普通的是它不是大量生產,機械化製造,市場上有錢就買得到的那種產品。它是昭師父早年用一小塊一小塊,手邊能找得到的,不同材質、顏色、新舊不一的零碎布料,一針一線縫補而成。這樣個人手工製作的被子,古早人賦予它一個非常文雅的名字——百衲被。

百衲被是物質匱乏年代的產物,它不只出現在華人世界或亞洲地區,網上資料顯示,古今中外,在物質不發達的地區和年代裡,都有它的影蹤。它可謂是人類歷史發展過程中,必然會出現的產物。

那天看著坐在輪椅上的昭師父與蹲在他身旁的澡師父溫馨對話,細語喁喁,咫尺之遙,萬籟無聲,阿伯沒有聽到他們在說什麼,只看到兩位師父的溫柔互動,脈脈相視的眼神,默劇般的把人與人之間的細膩情感,表露無遺。

拿著相機,拍著拍著,阿伯突然被昭師父膝蓋上的那張百衲被所吸引,勾起了記憶。記得小時候家裡也曾有過這樣一張被子,被子是怎樣來的?那時年幼無知,也不求甚解,不知其來歷。或許它是老媽在不同時候,用不同的零零碎碎布料縫製而成。時日久了,那塊布料破了或脫落,再找一塊補上就是。這樣延續物命的舉動,在物資不充盈年代裡,是最為自然不過的事情,不需強調或刻意去教育。

布料不同,大小不一,顏色各異,造就出每家每戶的百衲被,在花式和圖案上都是獨一無二,與眾不同。印象中那時候的人好像叫這種被子做「百補被」,一個直接明瞭,通俗易懂的名字。

阿伯家中這張被子,是小時候兄弟姐妹大被同眠,相互取暖,共同度過人生中沒有所謂起跑點,只有快樂和滿足點的童年。時移勢易,滄海桑田,百補被慢慢消失在時代的洪流裡,成為阿伯那代人的共同記憶。比阿伯晚一、二十年或更晚出生的人,大概沒有聽過百補被,更不要說感受它帶來的溫暖。他們可能有聽過流行歐美,也是由百衲被演變過來的拼布(Patchwork),一種精緻的女紅藝術,不過那是另一碼子的事了。

驀然想起,小時候伴隨多年的被子,不知道在什麼時候,去了哪裡?也許是多次搬家後遺失,或老媽往生後,整理家物時不經意丟掉。想來有點遺憾,畢竟它是老媽一針一線縫製,實而不華,溫暖一家人的被子,就這樣不經不覺,在日常中消失於無影無蹤。但遺憾歸遺憾,於事無補,遺憾或許是五味雜陳的人生裡,一道不可或缺的調味料吧!

【靜思在人間】後生真「可愛」

文.陳金國(花蓮)

當我沿著人文走廊,右轉走向新講堂時,看到一位穿著慈濟小學制服的學生迎面而來。

我好奇問道:「小菩薩,你是從哪裡來?」

「我是花蓮慈小的同學。」他簡潔地回答。

「是花蓮本地人?」

「不是,是臺北人。」

「今天回來精舍要做什麼?」我親切地繼續問道。

「今天我要帶竹筒『回娘家』。」

我看著他,眼角餘光看到兩位女老師從主堂右側大門走出,心想應是老師帶著學生回來。於是我又追問道︰「你為什麼想要存竹筒,又帶回『娘家』,要做什麼呢?」

「看到爺爺、奶奶,還有爸爸、媽媽都在做慈濟幫助人,讓我很感動,我也想要幫助人。現在能力雖然小,我就將平常長輩給我的零用錢存起來,今天就是要拿回來給師公去救人。」他認真地說道。

「哇!你是慈三代!」我驚歎道。

看他酷酷地點點頭,沒有多說什麼。

「如果你面見師公,你想要跟師公說什麼?」

「我要向師公發願,將來長大也要做慈濟!」

看他如此堅定地發願,覺得「後生真可『愛』」呀!

證嚴上人《三十七道品講述》──五力之「慧力」

我們之所以無法明白人生的道理,是因為心地黑暗、愚癡,也就是無明,無明就是內心缺少光明。

《論語》說:「學而時習之。」學者,覺也,就是時時溫習。學是覺的起點,覺是學的終點;覺與學兩個字,只有下面造字不同──學是一個「子」字;覺是一個「見」字。「學」的字形,若去掉「子」,字首就像剖半、橢圓形的蛋殼,裡面包著一隻小雞;蛋殼裂開,小雞跑出來,叫做「子」。

小雞未孵出來前,在蛋殼裡見不到天地,凡夫心也是如此,像被無明殼蓋住了。學佛要學突破無明殼,才能看見天地,所以說「學」而後能「覺」。如小鳥學飛,剛開始展開翅膀要飛時,飛不遠;儘管飛不遠,牠也要不斷訓練翅膀,即使掉下來,還是一樣再飛,只看到天地不夠,還要訓練翅膀有力,才能飛得遠,逍遙自在、天地自由。

我們若增長慧根,就能除一切邪妄執著,自然也會破除一切偏小的智慧,偏小的智慧就是不正,偏在某一個角、某一法,不能普遍覺悟,我們要時時訓練,選擇與有智慧的人為伍。

-6-150x150.jpg)

-150x150.jpg)