「有願就有力,佛菩薩一定聽到我們夫妻不想再錯過入經藏的心聲了!」慈濟志工夫妻檔賴瑞清和賴春花,在臺中霧峰山上栽種鳳梨,每年五到八月是鳳梨盛產期,也是他們採收最忙的時節。2011年因農忙錯過了《慈悲三昧水懺》演繹的機會,時隔十二年,他們發願一定要趕上這場盛會。

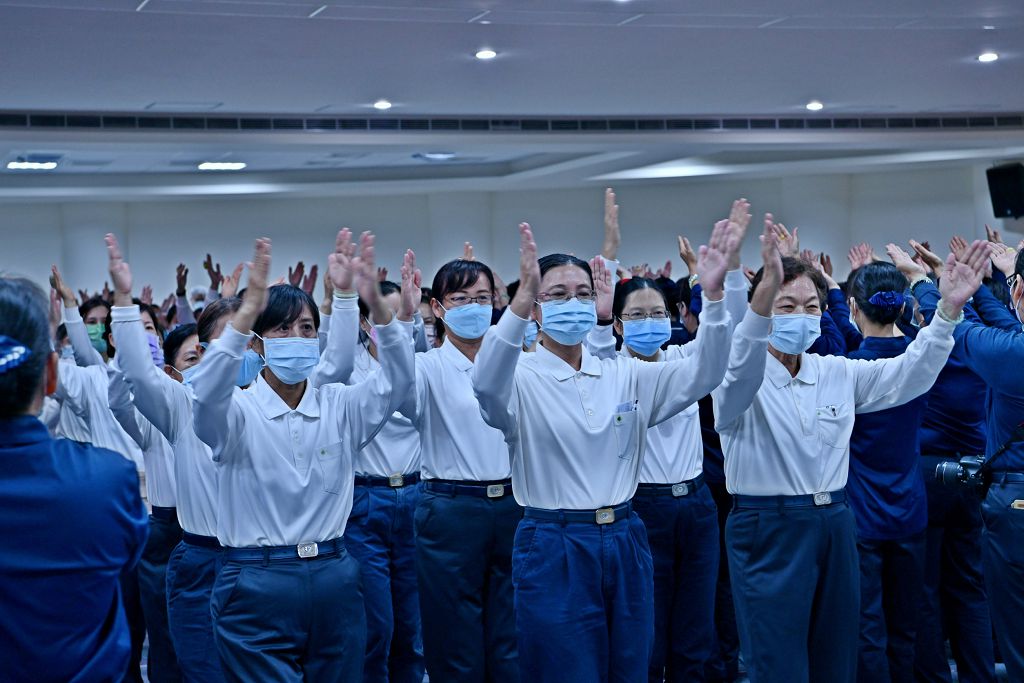

2023年七月底,大中區《無量義 法髓頌》即將在彰化靜思堂隆重演繹三天,兩、三個月密集的彩排,讓賴瑞清和賴春花再度面臨去或不去的兩難。

輾轉已過十二年,時空更迭因緣成熟,賴瑞清也受證慈誠,兩人理念一致,再次得遇入經藏的契機,他們當然不想再錯過。

也許願力堅定感動龍天來護法,7月1日是第三階段在彰化靜思堂的驗收,他們前一天採收了四百多斤鳳梨,很快就銷售一空,才能輕安自在地跟緊經藏隊伍,安住排練。賴春花說:「瑞清師兄每晚看著影片認真練習,比我還精進!」家業與志業得以兼顧,讓他們覺得很有福報,內心充滿感恩。

積極在志業上投入的和氣組長蔡崇淳,她一開始以為入經藏很簡單,但實際參與後,才發現變換的位置與要記的手語真的很多,其實很不容易。此次她毅然承擔兩場《無量義 法髓頌》經藏演繹。她說:「時間都是靠自己安排,只要有願,用心、認真,諸佛菩薩都會來加持。」

就算事情再難,蔡崇淳都當作在修六度。「因為我布施體力,也布施了時間,過程中就在考驗我們的無明,所以是在修忍辱、禪定,而在多變中能如如不動,最後一定會智慧如海。」

十二年前的《水懺》演繹,蔡崇淳是人文真善美志工,因為承擔文字記錄,無暇入經藏。「再過十二年,我是不是還有這個機會?這次能夠好好把握,就是為人生留下最好的一部大藏經。」這次她不想再錯過。

經文中最讓蔡崇淳攝受的是〈第十功德品〉,二十三年前,臺灣發生九二一大地震,霧峰地區災情慘重,她身在災區,看到災區的慘狀,在演繹這一段時,更能感受到上人當時的心痛與無奈。

而把《無量義經》從頭到尾完整地演繹,更讓蔡崇淳感受到同登法雲地的法喜。「我覺得法雲地就是不受無明障礙,看見自己清淨的如來本性。」

參加演繹的最年長志工是七十八歲的陳文豪, 1994年從日商公司退休,隔年慈濟因緣隨即來到,毫不猶疑地報名參加見習,並於 1996年受證慈誠。因為1997到高雄做助聽器生意的因緣,他就此先落實在高雄。

為護持上人對環保的推廣,除了在夜間跟著環保車載回收,也在早上薰法香後,緊接著做環保,無論人在霧峰或高雄,環保站都能看到陳文豪精進的身影,霧峰區志工都稱他是「高雄師兄」。

陳文豪現在最大的期望是能度太太林淑靜入慈濟,因此他運用善巧方便之法,請協力組長邀約她做香積;有義賣時,也請她前去幫忙,並由環保站林秀鸞師姊請她剪塑膠袋標籤,希望藉由接觸慈濟人,逐步將她度進來。

「慈濟路要靠自己走,慈濟的好,要自己進來做才能體會。」,平常彼此有任何言語不合,他都謹記上人的話:「對的人要向錯的人說對不起」因此家庭能和樂,慈濟路也愈走愈順。

今年五月正式回歸霧峰,陳文豪在太太同意下,參與入經藏,太太也加入大愛之光。雖然覺得自己年紀大了,記憶力無法跟年輕人比,記經文跟跑動線,難度頗高,但他認為,「逆境就是最好的修行資糧」,因此善用時間加緊練習,無論騎車或睡前,甚至半夜醒來也用心背誦經文,並跟著團隊加緊練習,希望於正式演繹時能有最完美的呈現。

2011年《慈悲三昧水懺》經藏演繹,志工廖淑美承擔霧峰區的彩排指導任務,音樂老師的她,對於經文與音樂的連結,細膩且專業。她不僅協助社區排練到完成演出,廖淑美全家也因為《水懺》的因緣而持齋至今。

時隔十二年,迎來了《無量義 法髓頌》,廖淑美深知不能錯過此次殊勝因緣,欣然再度參與,並承擔起種子團隊,兒子洪嘉澤也加入,女兒雖因工作無法配合,但也參與大愛之光,一起走入靈山大法會。

《無量義經》是《法華經》的精髓,二千五百年前,佛陀在靈鷲山說法,二千五百年後,慈濟人透過結合慈濟四大志業、八大法印傳頌這部經典,廖淑美深知唯有身體力行,才能體會佛法的真諦。

「進入慈濟近二十年,上人的法一直滋養我的內心,在排練上即使遇到問題,也能運用智慧克服困難,在人我是非中學習淡然,把人、事、物都當成修行來看待。」走慈濟路,讓廖淑美的人生變得不一樣,她透過自身的專業與大家一起在演繹上精進,把握生命良能,付出得歡喜。

霧峰區入經藏的隊伍中有張年輕稚嫩的面孔,是今年十九歲、就讀海洋大學的吳東穎。

聽媽媽說很需要年輕人入經藏,他二話不說隨即加入,因為以前當過書軒小志工,經常比手語,這次的經文,有將近五成都是吳東穎比較熟悉的曲目,因此聽到音樂,就能唱得出來跟上進度。但因課業關係,初期排練只能挑比較重要的場次回來,所以前段的動作比較不熟。

有次驗收正好在期末考前,他也是硬著頭皮先跑回來完成,再趕回學校。吳東穎一臉燦爛的笑容,他說:「現在回想起來真是不可思議,一個月回臺中好幾次啊!」

精進的吳東穎跟著媽媽熊雪妙一起在慈濟路上相伴而行,母子合心走入經藏,是共善更是傳承。(撰文:林玉燕、張芸芝、洪嘉澤;攝影:賴正宗、張福龍)