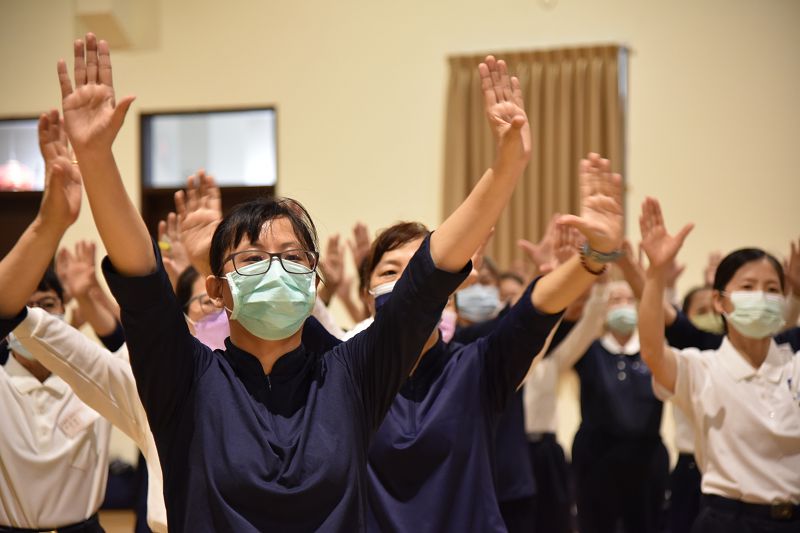

2011年《慈悲三昧水懺》的震撼還在心中澎湃。時隔十二年,繼去年(2022)12月南部地區圓滿的經藏演繹後,大中區也從四月底開始集訓,預定在7月28、29、30日以《無量義法髓頌》在彰化體育館隆重演繹。特別的是,參與者當中,可看到諸多慈濟會員與年輕的志工從地湧出。

「那時候加入慈青,就覺得心裡還是蠻開心的。」劉力語的姑姑劉秀霞,今年承接了潭子一區的和氣組長,年輕反應快的她,一口就答應姑姑的邀約。

劉力語剛創業,跟姊妹合開藥局,自己又還在準備後中醫的考試,時間的緊湊可想而知。她在店裡有空檔就一直練習動作,每天練習一遍又一遍。她被安排在舞臺西邊第一排的第一位,每次彩排時,總能看見她那再標準不過的肢體動作。

劉力語堅定地說:「因為大型演繹,十年才一次而已,我不希望在正式演繹的時候,突然有個凸槌(出差錯),這樣我會覺得還蠻可惜的。」

社區練習的進度來到〈六瑞相〉,每當自己煩躁的時候,劉力語聽兩三次〈六瑞相〉後,心情就會平靜下來。「這真的有差,有時候遇到難題要處理,突然就會有經文在我腦袋裡面。」劉我發現在生活中很多事情,都可以從法髓中找到方向。」雖然這段時間比較忙碌,她在遇到事情,就比較不會生氣。

排練的中場休息時間,總能見到宋上金、林瑞琪母女相隨的身影。

剛開始在家裡練習時,林瑞琪會教媽媽,兩個人練相同動作。彩排時才發現母女是在不同位置,比不同的動作。林瑞琪撒嬌地說,「都白練了,都是陪您。」

宋上金很安慰地說:「女兒比我更積極,是她鼓勵我,為了她我不敢放棄也不能放棄。」

林瑞琪第一次跟媽媽一起參加這種大型活動,在家裡可以一起練習,感情變得更好,有問題可以一起討論,互相提醒動作。她說:「陪著媽媽一起參加莊嚴殊勝演繹,感覺蠻特別的;因為之前不管是慈少班,還是在慈青裡面都是跟同儕。」

宋上金也發覺女兒變用心了。「早上起來,準備碗、拿鞋袋,都她在處理,好像角色變換,她是媽媽我是女兒。」

林瑞琪貼心地說:「應該說,小時候她照顧我,長大換我照顧她。」一對可愛的母女,一場殊勝的演繹,讓親子關係更綿密。

「這一次演繹,可能老婆走了,家庭壓力也減小了,一切無罣礙。沒有罣礙時,就可以全心投入。」仰望天空,林裕程彷彿看見了妻子在那邊安息。妻子從一個沒有病痛的人,突然間洗腎、中風,又不省人事,最終於2020年的5月離開人世。

2008年金融風暴,他被倒款幾百萬,工作場地又發生氣爆。失去工作,使得他面臨經濟問題。龐大的貸款、孩子的學費,在在考驗他的心,林裕程體悟到上人所說的「人生無常,是明天先到?還是無常先到?」困境中,因為有慈濟讓他心不苦,於是他下定決心,再苦也不能放棄做慈濟。

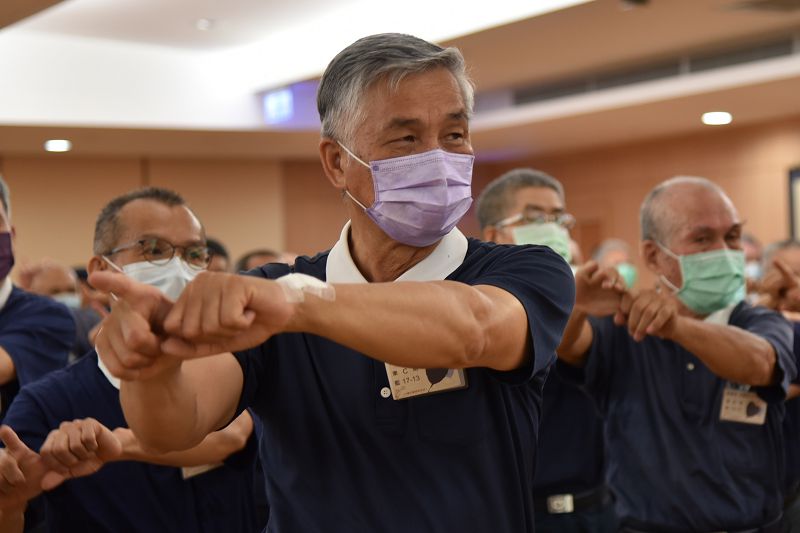

這次演繹,他從種子、補位、到地湧菩薩(備位人員),都是第一時間報名。「有時候也感覺身體有負擔,其實身體的疲勞負擔,那都難免,不過只怕心會變,人最怕心不夠堅定,怕心累來退轉,所以有時候我們可以做的,不一定等某種機會,因為機會是給有準備好的人。」

林俊旭服務的公司,三年前與國外進行一項專案技術的轉移,適逢新冠肺炎疫情蔓延,為不影響進度,公司要求參與的員工需與人群隔離。

被管制期間,林俊旭其實也很想出來,但是又擔心自己沒有遵守規定,而延誤整個專案的進度。但他人在公司,心在慈濟,一得知有演繹,就開始做準備,利用群組分享的影片,默默地練習,希望一有機會能夠趕快出來承擔。好不容易在6月14日專案完成,解禁了。隊長鄭瑞堃聽到消息,立即打電話邀約。

「我答應後也很惶恐,經文雖然熟,可是動作也不太熟。」利用端午節的休假,林俊旭加緊練習,現在他可以大聲地說,「我準備好了!」

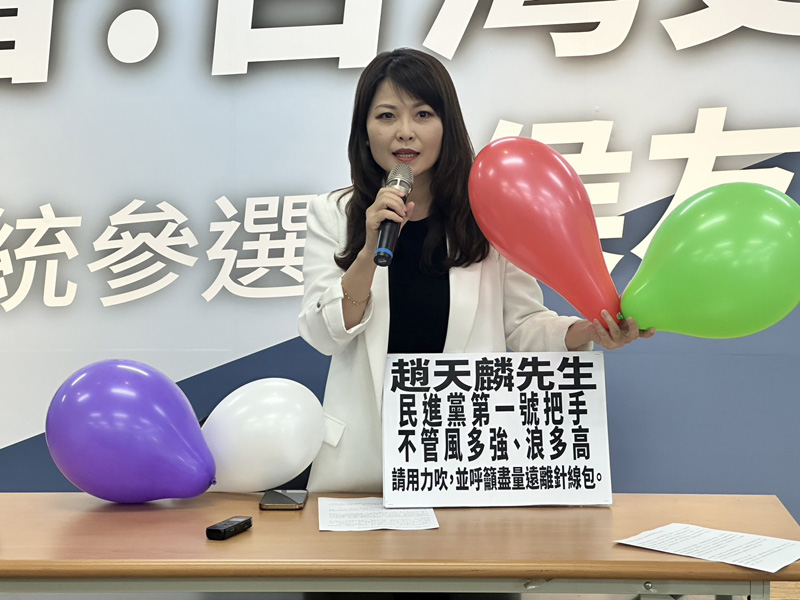

「《無量義法髓頌》跟《水懺》完全不一樣,這是一個新的體驗、新的展現。」林秀霞是潭子區智庫窗口,要比所有人更費心,要幫大家找位置,所以豆豆圖看得滾瓜爛熟。當演繹人員不知道位置時,就幫他們找到位置。

林秀霞很感恩自己承擔窗口,「難得又在十幾年後,又再一次入經藏。我既然承擔了,就要好好的把握,利用我可以的時間,多多著墨,多多的用心,來帶領這些入經藏菩薩。」她常常鞭策自己,要趕快把曲目練好,才可以帶著大家快速進入狀況。她頭腦內不只是唱誦,還要想動作、豆豆圖和走位等等,生活當中,都是演繹的場景。

而,教師退休的志工陳麗偵,對這次入經藏有更深入的見解。「人人要珍惜藉演繹入八識田的機會,轉識成智,成第九識的佛識。」這次的演繹,有舞臺和臺下法海的呼應,所以隊形多且變化繁複,有些人難免會因尋找位置而起煩惱心。

十二年前的《慈悲三昧水懺》是提醒眾人,要有因緣果報觀,造因得果,應好好修正行為舉止。十二年後的《無量義 法髓頌》演繹,是藉五十七年來上人的慈悲無量心,眾善奉行的慈必法髓,指引眾人一條成佛之道。

因此,陳麗偵的體悟很深,她說:「這就像人生,不同的階段都有不同的位置,有時候不確定自己人生的位置對不對,此時就要學習讓自己安住在每個位置上,就會形成一個大和諧,變換隊形並非要造成我們的混亂,而是要我們學習如何安身立命在當下。」

文:吳美惠

攝影:何佳玶、張志生、王泳渝